V20220330

Adapter & reproduire

Le temps des solutions

Pour une lecture commode, télécharger cet article au format pdf : Adapter & Reproduire – Le temps des solutions

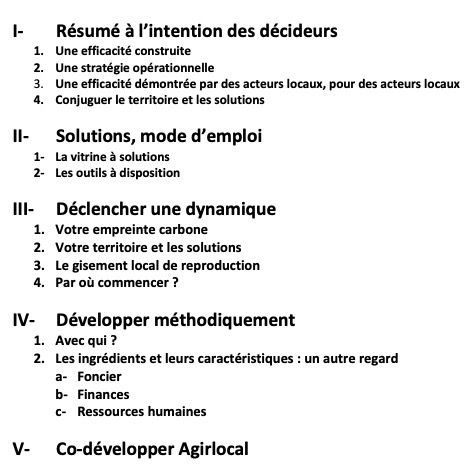

I- Résumé à l’intention des décideurs (2p) :

1.Une efficacité construite

Les scientifiques du climat nous alertent depuis 40 ans, nous créons la menace climatique : nous sommes le problème nous sommes donc la solution.

Elle n’est pas désagréable : à l‘expérience, réduire son empreinte carbone crée du pouvoir d’achat, du bien-être, crée de l’emploi près de chez soi, réduit les inégalités et, de façon inattendue, crée une nouvelle forme de démocratie, dans l’action.

Pourtant 26 COP, internationales donc, et plusieurs lois nationales non pas même arrêté la croissance de nos émissions de gaz à effet de serre. Résultat : Il reste 10 ans avant le déclenchement des 2°C de réchauffement.

Nous ne pouvons donc pas continuer à tout attendre, de fait, de nos gouvernants nationaux. Il est plus que temps d’agir efficacement là où nous vivons, c’est à dire là où nous pouvons en décider, de la maison à la région, en cohérence avec les actions nationales et internationales.

Décisive, cette action locale a été préparée par les travaux de plusieurs milliers d’acteurs locaux ces 15 dernières années. L’acceptabilité des solutions efficaces mises en œuvre un peu partout en France est démontrée localement, ces solutions restent pourtant invisibles au plus grand nombre. Elles ne demandent qu’à être adaptées et reproduites massivement.

La mobilisation sur ces solutions de 30 millions de familles, 5 millions d’entrepreneurs et un demi-million d’élus locaux, articulés à l’action des gouvernants nationaux et supra nationaux, est un levier puissant, multi-acteurs et décentralisé pour écarter la menace à temps, dans le plaisir de vivre.

Dans une stratégie qui tient en 4 mots : « Compter carbone et agir ».

Le territoire est bien un lieu potentiellement moteur pour contrer la menace climatique, en changeant d’échelle : l’action locale méthodique, outillée, massive, pour porter son impact à hauteur des enjeux.

Afin de rendre cette stratégie opérationnelle, Agirlocal a été fondée fin 2020 par une douzaine de citoyens, 3 maires, l’ESSEC, CY Cergy-Paris Université et la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts.

2. Une stratégie opérationnelle

Pragmatiquement, Agir Local a lancé un appel national à solutions efficaces pour les partager en les mettant en vitrine, avec une méthode documentée pour les adapter-reproduire www.agirlocal.org.

Les 28 solutions recueillies à ce stade sont identifiées dans les 6 champs d’action à portée de décision locale, de la maison à la région : Nourriture-agriculture, déplacements, bâtiments, énergies, biodiversité (notre assurance vie) et éducation populaire-formation (dans l’action).

Des outils ont été forgés pour les trier et mesurer leur efficacité avant d’agir.

L’efficacité carbone s’applique particulièrement bien aux 5 premiers champs d’action, même si chacun demande d’autres mesures d’efficacité : sociale, économique, de biodiversité, culturelle. Le 6ème champ d’action est incontournable pour mettre en oeuvre les 5 premiers.

Un tableur carbone gratuit permet d’évaluer l’empreinte carbone locale de la commune à la région, en moins d’une heure.

Un dialogue avec des porteurs de solution a permis de calculer le potentiel de réduction de l’empreinte carbone locale et nationale, si leur solution était généralisée.

3. Une efficacité démontrée par des acteurs locaux, pour des acteurs locaux

Ce premier recueil de solutions a mis en évidence le potentiel de réduction local des émissions de gaz à effet de serre : 8 des 28 solutions recueillies à quatre coins de la France, réduisent de 17% l’empreinte carbone nationale, si elles sont généralisées.

Ces solutions recueillies font gagner du temps, de l’argent et de l’énergie. Au lieu de recommencer 35000 fois de zéro, elles sont rassemblées par Agirlocal, évaluées et partagées pour que chacun puisse adapter les solutions qui vont bien aux spécificités de son territoire ; et mieux les reproduire méthodiquement, sans essuyer les plâtres de leur mise au point initiale.

Ces solutions sont massivement reproductibles et peuvent donc contribuer efficacement à écarter la menace climatique : Elles répondent à un besoin identifié et commun à de nombreux territoires. Elles sont opérationnelles sur au moins un territoire. On dispose d’un recul suffisant pour analyser leurs forces et faiblesses et les améliorer, ensemble.

En recueillir une cinquantaine, avec vous, pour une efficacité à hauteur des enjeux, les partager, co-construire progressivement une ingénierie publique tiers de confiance apte à faciliter leur adaptation-reproduction en coopérant à toutes les échelles de territoire, appeler nos gouvernants nationaux et européens à renforcer notre action locale, telle est la feuille de route d’Agirlocal.

En 2 pages : https://agirlocal.org/pourquoi-comment-agir-local/

La présente note d’ensemble a pour objet d’esquisser l’adaptation-reproduction méthodique, outillée, massive des solutions locales efficaces recueillies par Agirlocal. Celles qui vont bien sur votre territoire, en complément des politiques locales aujourd’hui mises en œuvre.

4. Conjuguer le territoire et les solutions

L’outil de base pour une approche méthodique est le tableur carbone fabriqué pour les territoires. Il est probable que le bilan carbone que vous avez payé n’évalue que la moitié, voir le tiers des émissions de votre territoire : les données publiques utiles au calcul disparaissent en effet au fur et à mesure que l’on passe du national à la commune.

Le tableur carbone mis gratuitement à votre disposition évalue donc l’empreinte carbone de votre territoire à partir des émissions nationales calculées par le Haut conseil pour le Climat, y compris les émissions importées par les achats à l’étranger de biens et services. Fondé sur l’expérience du calcul carbone à la commune en Ile-de-France, développé par une direction régionale du ministère, il réparti l’empreinte nationale au prorata de la population, l’emploi et le revenu des habitants. https://agirlocal.org/mode-calcul-emissions-co2e-a-la-commune/

Cette évaluation a le mérite de vous donner la bonne mesure de l’efficacité des solutions et politiques locales en regard de l’objectif à atteindre : passer de 12 à 2 Tonnes équivalent C02 par habitant sur votre territoire avant le déclenchement des 2°C de réchauffement.

Vous pouvez alors augmenter votre efficacité en évaluant les solutions et vos politiques, projet par projet avec un indicateur simple, le kgeCO2 économisé à l’euro investi ou dépensé ; et réorienter l’allocation de vos moyens humains et financiers en conséquence.

Les pages ci-après donnent une visibilité à votre décision d’écarter méthodiquement la menace climatique là où vous pouvez en décider. Cf le sommaire en fin de document.

Elles esquissent un processus à votre disposition, documenté, en mode action déterminée : solutions mode d’emploi, déclencher, développer, co-construire.

La présente note d’ensemble et les 28 solutions sont mises en vitrine sur : https://agirlocal.org/vitrine/

II- Solutions, mode d’emploi

1. La vitrine à solutions

- Chacune des 28 solutions y est présentée en une vingtaine de lignes, celles du dossier du jury. Pour une lecture commode de l’ensemble de ces notes individuelles (en une heure) : https://agirlocal.org/wp-content/uploads/sites/15685/2021/05/AGIRLOCAL_Dossier-de-presse_23.11.2021_28.pdf

- La fiche de réponse à l’appel national en dit plus en un recto-verso avec un contact, leur site.

- 10 des 28 solutions sont en outre présentées dans une note « Adapter-reproduire » pour faciliter le lancement de leur mise en oeuvre méthodique par des acteurs locaux décidés. Elles sont signalées par un astérisque.

A l’intention du décideur en manque de temps, la première page de chacune de ces 10 notes « Adapter-Reproduire » présenteun résumé de la solution en quelques lignes et au verso pourquoi il y a intérêt local à la reproduire.

A l’intention des porteurs potentiels, les pages suivantes sont rédigées pour donner une visibilité et préparer le lancement de la reproduction méthodique. Elles décrivent son montage et ses péripéties puis répond à : par où commencer, avec qui, quels moyens et quels documents clés, associés.

Localement, la lecture de ces notes « adapter-reproduire » suppose que la décision de reproduire soit (presque) prise ; d’où les 5 à 10 pages par solution. Sinon qui lirait ? Elles ont été rédigées en se mettant autant que faire se peut dans la peau du reproducteur potentiel (décideur politique ou porteur technique que nous sommes ici ou là), en fournissant des arguments consistants pour convaincre ; convaincre les autres décideurs, les autres acteurs locaux, les acteurs de la solution, comme ceux qui en profiteront si l’adaptation- reproduction se fait.

Mais ce n’est pas strictement du prêt à porter. L’intelligence et la réflexion des acteurs, l’une et l’autre locales, sont supposées être mises en route par ce balisage des perspectives et des résultats que l’on peut en attendre et ce à l’échelle d’un territoire qui n’est pas forcément le vôtre : par exemple une agglomération et un Parc Naturel Régional oules divers détenteurs des bâtiments publics sur une communauté de communes avec l’ambition de faire levier sur les bâtiments privés.

La multiplicité des accroches de chaque solution en résulte, la multiplicité des personnalités aussi (des territoires et des acteurs), des redites ici ou là, dans l’espoir que chacun puisse s’y reconnaitre, entendre, faire son marché, argumenter et monter méthodiquement la reproduction de la solution avec d’autres.

2. Les outils à disposition

Dans le détail, les outils mis à disposition -tableur carbone et son mode d’emploi, kit transition, kit formation- vont du « pourquoi-comment agirlocal » à une note sur la prise en main des enjeux du changement climatique par les élus territoriaux en passant par une introduction à un échange citoyen, des présentations et un document-outil consistant : Il développe la question climatique, des outils, un exemple concret sur une commune avec des solutions -seul et ensemble- dans 4 champs d’action (nourriture, déplacements, bâtiments, énergies) se termine par un appel argumenté à nos gouvernants (09-2019, 43 pages illustrées).

Ces documents écrits en situation, ont été utilisés à un moment ou à un autre et communiqués sur notre site : www.agirlocal.org/category/outils/

Plus systématiquement et affiché en page d’accueil de www.agirlocal.org , un parcours trace à votre attention (et celle des acteurs locaux à convaincre), ce chemin de l’action locale, méthodique, outillée, massive : Compter carbone, 28 solutions efficaces, par où commencer et co-développer Agirlocal

Un parcours qui commence par : déclencher une dynamique.

III- Déclencher une dynamique

C’est la première étape de l’adaptation- reproduction : analyser le territoire et les solutions afin de déterminer leurs complémentarités avec les développements en cours sur votre territoire, pour réduction drastique de son empreinte carbone.

1. Votre empreinte carbone

Le premier acte est donc celui de l’évaluation de l’empreinte carbone de votre territoire. Le tableur carbone Agirlocal permet son calcul en moins d’heure, gratuitement, de la région à la commune : https://agirlocal.org/mode-calcul-emissions-co2e-a-la-commune/.

Cette évaluation, que vous pouvez faire seul, permet de mesurer l’efficacité des politiques de réduction mises en place sur votre territoire et celle des solutions qui viendraient compléter votre dispositif, si elles sont méthodiquement généralisées sur votre territoire.

Cette évaluation quantifie donc l’écart à combler pour diviser par 6 les émissions de nos territoires : en moyenne nationale, de 12 à 2 Tonnes équivalent CO2 par personne, selon le Haut Conseil pour le Climat.

Pour faire cette évaluation sur votre commune, intercommunalité, département, région et aider les autres acteurs à commencer à compter : https://agirlocal.org/compter-carbone/

Cette mesure est déclenchante : le degré de mobilisation locale dépend de la prise de conscience chiffrée de la menace climatique et de notre capacité à l’écarter dans le temps qui reste par la voie de l’action locale méthodique, outillée, massive.

En ce sens, les écarts entre cette évaluation et le bilan carbone que vous avez fait ou fait faire sont instructifs : ils font apparaître le manque de données locales comme la différence entre réalité des émissions à réduire et la perception de la réalité de nos émissions … sur laquelle sont fondées vos décisions.

A noter que l’entrée en lice de l’Etat serait décisive pour réduire cette différence bilan carbone- réalité à zéro.

2. Votre territoire et les solutions

Sur la base de cette évaluation par le tableur carbone Agirlocal, vous pouvez compléter et accélérer la décarbonation de votre territoire avec les solutions recueillies par Agirlocal, pour autant que ces solutions soient adaptées ou puissent l’être ; en réfléchissant pour chaque solution à une bonne échelle de territoire.

- Du côté de votre territoire, deux particularités sont décisives : l’identification du gisement local de reproduction des solutions et leur tri par efficacité décroissante d’une part, et de l’autre les acteurs mobilisables et ce quitte à aller chercher d’autres acteurs voisins, dans un échange de bons procédés.

- Du côté de la méthode, la question sempiternelle est : par où commencer ? Avec qui ?

- Du côté de chaque solution, il s’agit de s’assurer que les ingrédients indispensables à sa réussite ont bien été identifiés et sont présents ou peuvent être amenés sur le territoire.

Le gisement local de reproduction, par où commencer, avec qui et les ingrédients indispensables sont développés ci-après.

A noter que l’appel à solutions efficaces, national et permanent d’Agir local, a pour objet d’augmenter le nombre de solutions efficaces pour atteindre l’objectif de réduction de l’empreinte carbone.

Et, s’il n’y a pas suffisamment de solutions déjà inventées, l’innovation territoriale de multiples acteurs locaux, adossée aux actions nationales et internationales demande à être (un peu) organisée pour permettre de répartir les moyens et combler les derniers écarts à la réalisation de cet objectif.

3. Le gisement local de reproduction

Le plus parlant est de passer par des exemples de solutions sur leur territoire. Ce qui ouvre sur la recherche du bon périmètre de territoire pour une adaptation-reproduction efficace.

- Chaque solution pointe un gisement local. Dans un aller-retour, Il découle des caractéristiques du territoire et de l’efficacité carbone de la solution sur ce territoire.

Exemples :

– La solution Cantine de Chadi est adossée à un lycée agricole qui comporte donc une ferme associée. Elle est facile à reproduire partout où il existe un lycée agricole. Pour autant elle peut être adaptée et reproduite dans toutes les cantines et restaurants d’entreprises.

Le potentiel local comme national est de 1% sans compter l’effet de levier sur les repas à la maison, généré par les bénéficiaires de la solution, professeurs, élèves et donc leurs parents : une classe, 60 parents d’élèves selon la formule de Citizens for Climate : www.littlecitizensforclimate.org/ Alors combien de cantines ? Ecole, collège, lycée, enseignement supérieur, hôpital, préfecture, entreprises et interentreprises… Et combien d’agriculteurs qui produisent quoi ? Dans quel périmètre ?

-Sur 3 communes mitoyennes, urbaines, la densité et la date de construction des logements rendent faible le potentiel de réduction de la solution chauffage urbain aux énergies renouvelables ; le gisement de la solution Tramayes (rurale !) mérite néanmoins d’être évalué.

Parce que beaucoup de maisons ont été construites sous la forme de maisons groupées, la solution REV, rénovation énergétique du Valmoutier a un potentiel de réduction de leur empreinte carbone locale de 4%, pour 2% environ au national. Mais la solution est décuplée si la rénovation énergétique est faite avec des écomatériaux comme le chanvre. L’association avec le parc naturel régional du Vexin, mitoyen, est décisive.

-L’appli Lightfoot mesure les émissions carbone de nos achats d’objets neufs, soit 2 ,5 TeCO2 sur les 12 TeCO2 émises en moyenne par habitant et par an. Elle est utilisable telle que. Mais elle renvoie aussi à la réparation, la mutualisation, la location, la réutilisation, le recyclage… Toutes fonctions présentes suffisamment ou pas sur votre territoire ou à côté.

- Nos établissements humains, en ville et en campagne, conditionnent le gisement de reproduction de telle ou telle solution, son intérêt ; et donc la mobilisation des acteurs locaux.

Exemples :

-Les tiers lieux sur les gares (1% d’efficacité carbone nationale) sont urbains par densité, extensibles au rural par volonté politique. Ils reviennent à faire venir le travail à soi, en allégeant les heures de pointe de tous. Leur gisement est assez directement lié… aux gares : 3000 pour 35 000 communes. Mais leur développement en milieu rural serait précieux. Combien d’emplois et d’étudiants susceptible d’y faire appel ? Dans quel périmètre ?

-Les solutions d’éco-rénovation de logements du Parc Naturel Régional de Brennes, le prêt de vélos à assistance électrique du Parc Naturel Régional du plateau des Millevaches sont toutes deux de campagne. Leur combinaison avec d’autres solutions mérite d’être réfléchie (chauffe-eau solaire, Auto partage Clem, photovoltaïque… Un PNR c’est par définition une ingénierie publique tiers de confiance. 30 cadres pour le PNR du Vexin pour 100 communes et 100 000 habitants.

Il n’y a pas de PNR à proximité ? Le développement de filières d’écomatériaux pour la construction et la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés de Biovallée énergie s’est localisée en péri-urbain (1% d’efficacité carbone nationale). Hautes Terres d’Oc en rural dit profond. Peut-être parce que la nourriture, les éco-matériaux, les éco-énergies poussent à campagne et sont consommées en ville.

- Les dimensions sociales et économiques se retrouvent souvent simultanément dans les solutions climat, pas toujours. Elles caractérisent leur gisement de reproduction territorial.

Exemples :

–Energie Sprong développe l’industrialisation de la rénovation énergétique à partir d’une solution mise en œuvre au Pays-Bas dès 2012. Zéro énergie pour zéro coût pour le propriétaire comme le locataire, moyennant un tiers payeur qui se rembourse sur les économies d’énergie. Charges locatives indépendantes des cours du pétrole, de l’énergie en général, (dont le gaz russe) confort d’habiter, réduction des impayés… Le tout dans un modèle sans subvention. Le gisement est de 14 millions de logements.

-K-Ryol construit des remorques à assistance électrique, pilotées par un vélo ou à pied, au petit doigt. Elles emmènent 250 kg de charge ou 1,3 M3. L’usine a été localisée à Tonneins, ville désindustrialisée, aux emprises désaffectées bon marché. 50 emplois, le chiffre d’affaires double tous les ans. La grand’rue de Tonneins est très Nouvelle Orléans. Il n’y manque que les boites de jazz.

–Les réseaux de chauffage urbain aux énergies renouvelables et de récupérations -RCU aux ENR&R- sont une solution à forte technicité mais très efficace (environ 5% de réduction au national avec Tramayes et Hautes Terres d’Oc). A appliquer dans les rues dont la densité énergétique linéaire est supérieure à 1,5 MWH par mètre linéaire et par an ; là où souvent il n’est pas possible d’isoler par l’extérieur pour des raisons architecturales et trop cher par l’intérieur, par la surface habitable perdue. Cette solution stabilise les charges de chauffage, transforme 5 milliards d’euros de déficit commercial national en produit intérieur brut (baril à 100 $), crée des emplois non délocalisables.

- La biodiversité est territoriale par construction. Pas d’espèces sans milieu, fut-elle humaine. Nous dépendons de la biodiversité dont nous faisons intégralement partie. La biodiversité stocke du carbone mais est d’abord notre assurance vie. Les ressources naturelles, renouvelables chaque année, sont la condition de notre maintien en vie. Le gisement de votre territoire est précieux.

Exemples :

-La forêt Miyawaki, du nom de son créateur est un modèle qui a fait ses preuves en Asie depuis 40 an, Europe depuis moins. Pour faire simple, il consiste à planter 3-5 plants par m2 pour construire une végétation étagée qui s’auto entretient ; sur des friches, des délaissés ou des espaces ingrats, à partir de quelques centaines de m2. De quoi enrichir le potentiel de biodiversité de votre territoire. Le volet pédagogique est à exploiter.

-La forêt nourricière reprend les concepts de l’agroforesterie et de la permaculture pour en faire un espace riche en biodiversité et producteur de nourritures. La mise au point expérimentale du concept a demandé une dizaine d’années. Elle peut faire vivre son jardinier. Le réseau d’acteurs, les connaissances partagées gratuitement sur le site de l’association et la formation associée ne demandent qu’à être utilisés et reproduits.

-Nutreets exploite le concept de l’aquaponing, nom savant pour désigner une technique millénaire en Asie : le champ de riz associé à la mare aux canards. Les canards se nourrissent des prédateurs du riz et nourrissent en retour le riz de leurs déjections. Une ferme de 2500 m2 en Loire-Atlantique a développé ce procédé sous nos climats. Une reproduction surprenante à Colombes en a fait une serre antibruit. La biodiversité peut être directement productive et même très massivement réductrice de gaz à effet de serre : en l’occurrence, 6500 hectares pour nourrir 1,7 millions de personnes et 1% de réduction de l’empreinte nationale.

- Les dimensions éducation populaire-formation et sociales se retrouvent souvent dans les solutions, pas toujours. Leviers de mobilisation locale clé, elles font émerger des gisements de reproduction de solutions, nourrissent leur reproduction.

Exemples:

-La Ferme urbaine de Saint Denis et plus précisément son volet « zone sensible » (un hectare sur 25) combine la production en permaculture de plus de 200 espèces végétales, avec des expositions, concerts, cinéma en plein air, théâtre, banquets, ateliers pour les établissements scolaires et socioculturels, initiations et sensibilisations. Elle a été pleinement utilisée pendant le Covid-19, pour les plus démunis.

-Comme on installe des œuvres d’art dans la ville pour les rendre accessibles au plus grand nombre, Arcueil Comestible installe de la pédagogie dans l’action dans l’espace public pour embarquer les habitants et les passants : avec une communication sur la nature en ville, un budget participatif, une charte, des permis de végétaliser, des subventions, une méthodologie, et des retours d’expériences elle installe verger, ferme urbaine, jardins collectifs, jardin pédagogique, éco-pâturage, événements et cartographie des initiatives.

-Être, réseau des écoles de la transition écologique (départementales), vise à accompagner et à former aux métiers manuels de la transition écologique et de l’économie circulaire. Des formations courtes pour redonner envie de s’engager dans la formation ou l’emploi, des formations de préqualification puis des formations diplômantes ont un double objectif : l’insertion professionnelle et l’éducation environnementale. 80% des participants sont des jeunes en difficulté, de 16 à 25 ans, les autres 20 % sont des personnes en reconversion, à la recherche de sens le plus souvent. Être crée de nouveaux projets de l’économie sociale et solidaire.

- L’association de solutions augmente l’impact de chacune d’elles… pour travailler le métabolisme des territoires, celui-là même qui émet des gaz à effet de serre : productions et consommations locales, personnes, marchandises, connaissances et argent qui entrent et sortent du territoire.

Deux exemples, ajoutés aux précédents, pointent la coopération possible et son impact.

Exemples :

-L’école Thierry-Launay, à Lille, a fait l’objet d’une rénovation énergétique et architecturale complète. Le département d’Indre et Loire a lancé un appel à manifestation d’intérêt en juin 2020 afin de sélectionner une entreprise apte à financer, installer, maintenir et exploiter des installations photovoltaïques sur ses collèges et à développer un projet de financement participatif. On peut combiner ces deux solutions, mieux, les généraliser sur un territoire donné.

-La capitalisation des solutions sur un même site crée en effet un cercle vertueux de partage qui fait gagner du temps à tout le monde École, collège, lycée, préfecture, hôpital, détenteurs de bâtiments publics en général coopérant pour le bien-être de nos enfants et de leurs parents, pourraient faire pousser des éco-matériaux à la campagne et les consommer en ville, pour développer l’emploi (voir Biovallée Énergie), mutualiser les coûts (voir EnergieSprong), développer les énergies renouvelables (voir le collège le chauffage urbain aux ENR&R) ; avec en prime des solutions de déplacements (éco énergies, tiers lieux) ou de cantines (nourriture & agriculture). Bref faire locomotive sur les territoires pour faciliter la rénovation thermique des logements et des bâtiments privés, offrir des alternativesà ceux qui y viennent, y déjeunent, ouvrir des marchés à nos entreprises et inventer de nouveaux rapports ville-campagne.

4. Par où commencer ?

Le gisement de solutions une fois évalué, votre territoire n’a pas attendu, Il est bien sûr occupé, à la manœuvre.

Plus ou moins, chacun chez soi ou pas, sur un mode planificateur a minima (la loi, rien que la loi) ou plus avancé, ou enfin systémique.

Ses acteurs sont occupés, inégalement mobilisés, dispersés ou coopérant dans une vision d’ensemble : habitants, entrepreneurs, enseignants et leurs élèves, techniciens, élus.

Pour commencer, deux options se présentent :

- Vous pouvez commencer par lancer tout de suite 2-3 solutions évidentes, sans plan d’ensemble. Avantage, non seulement on commence immédiatement sans préalable mais une solution visible à proximité est toujours plus convaincante.

Inconvénient, si l’on en reste là, ce n’est pas comme ça que nous allons écarter méthodiquement la menace climatique.

- La deuxième option consiste à utiliser méthodiquement les solutions recueillies.

C’est tout l’intérêt de repartir de solutions inventées ailleurs par des acteurs locaux. Les poser en regard de ce que vous êtes en train de faire, sous la toise de l’empreinte carbone, ouvre le jeu, donne envie de faire autrement, dans une vision qui se partage progressivement, à la hauteur des enjeux.

L’une n’empêche pas l’autre.

IV- Développer méthodiquement

1. Avec qui ?

Votre décision de principe prise, les solutions inventées ailleurs sont alors considérées comme des projets locaux potentiels, plus ou moins massivement reproductibles. Des projets qui s’additionnent et se reproduisent.

Pris méthodiquement, chaque projet appelle son périmètre de mise en œuvre, son chef de projet, sa gouvernance et ses moyens. On peut ajouter que le territoire nourrit le projet. Ses ressources, revisitées, en sont le terreau : humaines, naturelles, foncières.

Pour les communes et pour des raisons évidentes, mutualiser les moyens à l’échelon intercommunal permet de trouver les chefs de projet et les moyens de se répartir la tâche entre communes et dans l’intercommunalité.

Il est par contre impératif de ne pas s’en tenir là et de se poser la question de la bonne échelle de territoire pour chaque projet : tel foncier mutable, la commune, l’intercommunalité, 3 intercommunalités, la coopération intercommunalité-PNR, le département, la région.

Associer aux élus les habitants, entrepreneurs, techniciens, enseignants et élèves enrichit l’approche méthodique, agrandi le territoire de réflexion et d’action.

Un premier atelier local (préparé) qui passe en revue les solutions, évalue leur impact carbone potentiel aux différentes échelles de territoires, dans la complémentarité avec les politiques mises en œuvre, est un bon point de départ pour cette deuxième option d’adaptation-reproduction méthodique. Le format multi-acteur est mobilisateur.

Comme l’a montré l’atelier du 6 décembre dernier à la Banque des Territoires. Il a réuni 30 acteurs locaux, de la maison à la région, dont 10 porteurs de solutions qui ont eu 7 minutes chacun pour raconter leur solution et 5 autres pour répondre à des questions de compréhension. L’après-midi nous nous sommes posé la question du comment reproduire méthodiquement tout ou partie des solutions recueillies.

Ce qui suit résulte de cet atelier, des échanges et des travaux qui ont suivi.

L’atelier est d’abord préparé, en format réduit :

- Pour que les évaluations carbone soient discutées, comprises, cernées, par ceux qui calculent localement carbone.

- Pour approcher le gisement des solutions reproductibles telles que ou adaptables avec les meilleurs connaisseurs du territoire.

L’atelier à la composition plus large motive par le passage en revue des solutions. Un premier dessin de ce qui est souhaitable et possible peut émerger, les coopérations nécessaires aussi.

Ensemble, les solutions (d’où qu’elles viennent) peuvent alors porter méthodiquement les territoires à la hauteur des enjeux de la menace climatique.

En ce sens, la notion de métabolisme du territoire, qui crée l’empreinte carbone, est un bon guide mental, facilement partageable : un métabolisme des territoires composé des productions et des consommations locales, des flux de personnes, de marchandises, de connaissances et d’argent qui entrent et sortent de nos territoires ; chaque jour, chaque saison, chaque année.

Pour construire un métabolisme bas carbone, il n’est pas anodin de se rappeler que la nourriture, les écomatériaux, les éco-énergies poussent en général à la campagne et sont en général consommées en ville.

L’atelier est pérénisable et peut devenir progressivement gouvernance partagée sous la forme classique d’un conseil du développement durable et son miroir enfant et jeunes, un conseil qui ne soit pas consultatif mais pro-actif, dans le respect des responsabilités de chacun.

2. Les ingrédients et leurs caractérisiques

Nous sommes pris de vitesse par la menace climatique : les freins mentaux sont les premiers à lever. Par les réalités qu’elles font apparaître, les solutions menées à bien en sont un levier.

Au-delà des disparités de modèles, la reproduction des solutions recueillies demande un autre regard, sur le foncier en particulier, d’autres outils, en matière de financement en particulier, d’autres modes de faire, le plus souvent en transverse à plusieurs à entités qui travaillent habituellement en silo.

Ces solutions ont en commun de n’être pas réductibles à l’analyse par le seul critère économique, encore moins comptable et de s’inscrire souvent dans le temps long. C’est tout l’intérêt de leur reproductibilité : les solutions existent, elles ont été financées, les tâtonemments chronophages de leur mise au point sont économisés.

Elles demandent aussi un minimum de lecture et de relecture pour entendre leur intérêt, résultat d’un travail souvent long et tenace de composition des enjeux et des intérêts des acteurs qui les ont menées à bien. Un travail qui n’est pas à reprendre à zéro. Un travail qui mérite dy consacrer un peu de temps de prise de connaissance pour en économiser beaucoup plus à l’adaptation-reproduction.

a- Foncier

Un foncier n’est pas toujours nécessaire mais s’agissant de changer le métabolisme des territoires sur lequel nous vivons, nous avons tendance à avoir les pieds sur terre. Les émissions carbones ne sont pas virtuelles mais réelles. Elles sont émises quelque part. Revisiter le foncier privé et public et ses usages est l’une des façons d’écarter la menace.

La plupart des solutions ne demandent pas du foncier mutable, nénamoins parfois très utile pour introduire de nouvelles fonctions territoriales par un changement de propriétaire (forêt sur friches, installation de micro fermes).

Le plus gros des solutions entraine un changement ou une addition d’usage (filières éco-matériaux, tiers lieux sur les gares), d’équipement (le chauffage urbain, l’isolation des bâtiments) ou de mode d’utilisation (l’agriculture bio, la cantine, le partage de la voierie).

Dans le cas de l’agriculture en particulier, le type de bail nécessaire est forcément dans le temps long : le projet de transition est incompatible avec des durées de bail classique, de 3 ou 9 ans.

Revisiter les lieux avec ce deuxième regard fait émerger les ressources foncières disponibles. Cet examen met en valeur l’éducation populaire-formation nécessaire, l’ingénierie publique tiers de confiance nécessaire, l’intelligence collective à développer.

A noter que ce type de ressources foncières est très adapté au temps qui reste avant le déclenchement des 2°C de réchauffement. A 10 ans d’ici, et à raison de 1% de neuf par an, la quasi-totalité des émissions sera le fait des territoires tels qu’ils sont sous nos yeux.

b- Finances

Toutes les solutions ne demandent pas d’argent public ni même d’argent du tout. Elles demandent juste un changement de comportement ou sont sur un modèle économique sans subvention.

Certaines demandent un peu plus : changer ses choix. Pour appuyer là où ça fait mal : isoler sa maison par l’extérieur plutôt que de changer de cuisine, faire un vrai bilan carbone de son entreprise fournisseurs et usages des produits inclus et agir en conséquence, privilégier la maintenance, l’isolation, les voies bas carbone plutôt que le neuf qui s’inaugure avec un ruban.

Pour les projets qui demandent financement, le leitmotiv est garanti :

Pour les uns, tout est engagé. Ce qui est on ne peut plus normal. Notre problème n’est pas celui des moyens mais de la réallocation des moyens aux solutions les plus efficaces, dans le temps qui reste.

L’utilisation de la tonne équivalent CO2 économisée à l’euro investi pour comparer les projets, en cours ou potentiels, est apaisante. Elle rend plus factuelles et compréhensibles, partageables, les décisions à prendre.

Pour les autres, le marché ne le permet pas ; c’est dommage, d’autres l’ont fait. Les financements ne manquent pas. Il semble que la tromperie sur la finance verte soit même courante. La vision de ce qui se passe vraiment dans l’entreprise, importations de carbone de l’autre bout du monde et variations du marché incluses, éclaire un gisement d ‘économies. Celles du prix de l’électricité est l’un des derniers avatars.

Plus structurellement, le périmètre comptable est meurtrier. Il ne veille ni sur les ressources humaines, ni sur les ressources naturelles qu’il soit public (« la M14 ») ou privée.

La comptabilité analytique peut aider : une comptabilité des projets bas carbone, investissements, économies et réinvestissements sanctuarisés est un minimum. (Plus avec les travaux du CERCES : https://www.cerces.org/ ).

Nourriture saine, goûteuse et bio, fournisseurs de proximité, éco-productions, publiques ou privées, ouvrent la gamme. Celle des solutions recueillies et partagées, entre autres.

Reste un accélérateur dormant : le prêt à taux zéro. Passée une certaine taille, les collectivités territoriales peuvent subventionner les financements de la reproduction des solutions pour réduire à zéro le taux d’intérêt dû ; et donc massifier les projets à temps de retour sur investissement longs.

Les entreprises d’une certaine taille peuvent aussi décider de ne pas intégrer le taux d’intérêt moyen auquel elles empruntent dans les calculs de rentabilité de leurs investissements bas carbone les plus efficaces.

L’Etat, l’Europe seraient bienvenus avec la Banque du Climat qu’est la BEI depuis peu. Le financement à taux zéro des solutions d’isolation thermique des bâtiments publics et privés ne serait-il pas décisif (et responsabilisant) ?

c- Ressources humaines

Les 10 solutions témoignent le plus souvent d’une autre « façon de faire » et de projeter le devenir du territoire. Elles intègrent une forte composante participative (le « faire avec les compétences du territoire »), de sensibilisation et de formation, et de mise en liens d’acteurs aux savoir-faire complémentaires. Elles ont également en commun le fait de s’être développé autour d’un leadership fort.

Pour leur adaptation-reproduction, la couverture par 1250 intercommunalités du territoire national permet d’atteindre le seuil de mutualisation des moyens nécessaires à la plupart. Compétences, chefs de projets, équipes, la répartition des tâches est facilitée.

Quitte à ce que 3 communautés de communes se regroupent comme l’ont montré certaines solutions pour atteindre ce seuil.

Les associations sont une source de forces vives, d’énergies citoyennes.

Les entreprises sont organisées en fédérations, la plupart par départements. Pour les artisans, les PME-PMI, la mutualisation est donc potentiellement organisée.

L’enseignement supérieur, l’enseignement secondaire, regorgent de ressources inemployées. Professeurs et étudiants connaissent, travaillent, produisent des solutions inemployées.

Il n’est jusqu’à l’école primaire qui agit et peut agir massivement ;

Voir les éco-écoles et leur excellente vidéo, en 2 minutes : https://www.eco-ecole.org/

Le nombre d’acteurs locaux est tel qu’il est impératif de réussir en se coordonnant a minima. D’où l’intérêt du calcul de l’empreinte carbone, du conseil de développement durable et des solutions.

Un pilotage par champ d’action au sein du Comité de Développement Durable ajoute de l’efficacité en polarisant les compétences et les envies de faire : nourriture-agriculture, déplacements, bâtiments, énergies, biodiversité, éducation populaire-formation.

V- Co-développer Agirlocal

A l’échelle nationale, source de solutions, co-développer Agirlocal apparaît incontournable. Ne serait-ce que pour continuer à améliorer les outils, engranger des solutions et tenir à jour les améliorations de celles qui ont été mises en vitrine. Ne serait-ce qu’en communiquant sur les solutions, leur reproduction et leur essaimage.

Plus sur https://agirlocal.org/co-developper-agirlocal/

Vous connaissez la légende indienne de Sissa, l’inventeur du jeu d’échecs, du grain de blé et de l’empereur Sheram ? L’empereur Sheram demande à Sissa quelle récompense il veut recevoir pour avoir inventé le jeu d’échecs, qui l’a sorti de l’ennui. Sissa lui répond : « Majesté, un grain de blé par case de l’échiquier, doublé à chaque case. » Mais tous les greniers de l’empire ne pouvaient pas fournir assez de blé pour donner la récompense demandée et promise.

Cette légende, nous pouvons la réinventer : en persuadant un être humain par semaine d’« agir local» efficacement, lequel en persuade à son tour un autre la semaine suivante, nous doublons l’effectif d’ambassadeurs-acteurs chaque semaine.

Il faut alors trente-deux semaines pour convaincre les 2 milliards d’individus de la classe moyenne et supérieure mondiale d’écarter la menace climatique, ceux-là même qui émettent 80 % des gaz à effet de serre.

Trente-deux semaines, la moitié des cases de l’échiquier, une année scolaire.

SOMMAIRE

30 mars 2022